We are still working on the English version. We thank you for your understanding that this will take some time.

- Interessantes und Kurioses

- Auf den ersten Blick: Kuriosa, Archaismen, Redundanzen

- Warum gibt es überhaupt Variation?

- Dialekt als Spiegel der Sprachgeschichte

- Die SyHD-Phänomene

Interessantes und Kurioses

Interessantes und Kurioses – oder: Warum beschäftigt man sich mit Dialektsyntax?

Dialekte bieten für die unterschiedlichsten Teildisziplinen der Sprachwissenschaft eine wertvolle und unerschöpfliche Datenquelle. Die Wertschätzung, die Dialekten in der Linguistik mittlerweile wieder entgegengebracht wird, steht in einem erstaunlichen Gegensatz zur Einschätzung vieler Laien, die in Dialekten immer noch degenerierte, fehlerhafte Formen der jeweiligen Hoch- oder Standardsprache sehen. Dagegen hat bereits die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts deren hohen Stellenwert erkannt: „Unsere Volksmundarten pflegen sich als sprachlich höher stehende, regelfestere Organismen der wissenschaftlichen Betrachtung darzustellen als die Schriftsprache“ (Schleicher 1860: 170). Es ist daher kein Zufall, dass auch die Dialektsyntax zu Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine erste Hochphase erlebte, in der Arbeiten wie Reis (1891, 1894), Schiepek (1899-1908), Weise (1900) oder Staedele (1927) entstanden sind, die heute noch als Datenquellen wertvoll und unverzichtbar sind.

Im 20. Jahrhundert gerieten die Dialekte zunächst wieder etwas aus dem Blick der Linguistik und auch die Dialektsyntax fristete ein Schattendasein abseits von ihr, obwohl auch in dieser Zeit erstaunliche Arbeiten wie Hodler (1969) erschienen. Die Anfänge der Dialektsyntax führten allerdings nicht zu einer eigenständigen Forschungsrichtung innerhalb der Dialektologie (vgl. Werlen 1994 für eine ausgewogene Beschreibung der Situation der Dialektsyntax zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts). Vielmehr war es zunächst die theoretische Sprachwissenschaft, in der sich die Dialektsyntax seit den 1980er Jahren etablierte, um dann erst wieder in den 1990er Jahren von ihrer Mutterdisziplin aufgenommen zu werden. Trotzdem kamen auch aus der germanistischen Dialektologie immer wieder bedeutende Beiträge wie Patocka (1997).

In der theoretischen Sprachwissenschaft erwuchs die Beschäftigung mit dialektsyntaktischen Daten zunächst aus dem Interesse an syntaktischer Variation innerhalb des Prinzipien- und Parameter-Ansatzes, insbesondere an Mikrovariation (vgl. Kayne 1996). Fragen der Mikrovariation und deren theoretischer Relevanz wurden innerhalb eines DFG-Projekts im Konstanzer Sonderforschungsbereich „Variation und Entwicklung im Lexikon“ (2003–2008) unter der Leitung von Josef Bayer und Eleonore Brandner aufgegriffen. Unabhängig davon existieren mittlerweile zahlreiche theoretisch-orientierte Studien zu dialektsyntaktischen Phänomenen (vgl. Bayer 1984, Abraham/Bayer 1993, Penner 1995, Weiß 1998, 2005a, 2008, 2015, Axel/Weiß 2011, Grewendorf/Weiß 2014, u.v.a.m.), und auch für typologische Fragestellungen wurde inzwischen die Relevanz dialektsyntaktischer Daten entdeckt (vgl. Kortmann 2004, Bisang 2004).

Ein nicht unwichtiger Grund für die Präferenz dialektaler Daten in der theoretischen Syntax ergibt sich aus der Tatsache, dass Dialekte aus der Perspektive des Spracherwerbs natürlichere Ausprägungen menschlicher Sprachen darstellen als die Standardvarietäten des Deutschen oder Englischen (zu diesem Aspekt vgl. Weiß 1998, 2001, 2004, 2005b). Nach dem Spracherwerbskriterium lassen sich zwei Arten natürlicher Sprachen differenzieren:

N1-Sprachen (natürliche Sprachen erster Ordnung) unterliegen dem L1-Kriterium, d.h. sie werden von Generation zu Generation hauptsächlich als Erstsprachen erworben.

⇒ prototypische Vertreter: Dialekte

N2-Sprachen (natürliche Sprachen zweiter Ordnung) unterliegen nicht dem L1-Kriterium, d.h. sie werden von Generation zu Generation nicht als Erstsprachen erworben, sondern (meistens per Instruktion) erlernt.

⇒ prototypische Vertreter: Hoch- oder Standardsprachen

Mit dem Spracherwerbskriterium lässt sich die Natürlichkeit einer Sprache recht präzise definieren – und nach dieser Definition ist Standarddeutsch eben lediglich eine natürliche Sprache zweiter Ordnung (d.h. eine N2-Sprache), während die im Bundesland Hessen gesprochenen Dialekte natürliche Sprachen erster Ordnung (d.h. N1-Sprachen) sind. Daraus ergibt sich der höhere Wert von Dialekten für die Linguistik.

Konkret heißt das: Da Dialekte hauptsächlich erworben und nicht in der Schule gelernt werden, müssen sie bestimmte Eigenschaften aufweisen, um im natürlichen Spracherwerb überhaupt erworben werden zu können. Den Kindern, die N1-Sprachen als Erstsprachen erwerben, fehlen zwei wichtige Anhaltspunkte, die man gewöhnlich hat, wenn man eine Sprache durch Instruktion (z.B. in der Schule) lernt: Sie bekommen weder explizite positive noch negative Evidenz, d.h. niemand sagt ihnen explizit, salopp ausgedrückt, was richtig und was falsch ist (genaueres zu diesem Aspekt bei Weiß 2005b). Dialekte müssen daher vollständige und regelmäßige Grammatiksysteme aufweisen, um überhaupt erworben werden zu können – was der gängigen Meinung, ihre Grammatik sei fehler- und lückenhafthaft, diametral widerspricht.

Auf den ersten Blick: Kuriosa, Archaismen, Redundanzen

Auf den ersten Blick: Kuriosa, Archaismen, Redundanzen

Zunächst muten dialektale Phänomene aber meistens seltsam an: Man findet unter ihnen auf den ersten Blick zahlreiche Kuriosa und Archaismen, die man aus der Syntax des Standarddeutschen nicht (mehr) kennt. Zu den kuriosen Erscheinungen gehören etwa, dass das Verb geben anstelle von werden als Kopula verwendet wird (vgl. 1), dass weibliche Personennamen mit einem neutralen Artikel verwendet werden (vgl. 2), oder dass Konjunktionen flektiert werden (vgl. 3); zu den Archaismen dagegen zählen die partitiv-indefinit gebrauchten, ehemaligen Genitivpronomen sein (vgl. 4) und ihrer (vgl. 5), dass das Numerale zwei nach dem Genus flektiert wird (vgl. 6), oder dass ein neutrales Indefinitpronomen bei unbestimmter Referenz verwendet wird (vgl. 7):

Kuriosa aus den SyHD-Daten:

(1) Joa, Joa, ons Kenn gawe emal Lehrer.

Ja, ja, unsere Kinder geben einmal Lehrer

‘Unsere Kinder werden einmal Lehrer.’

(ZHOHOF_11-10_Steinau an der Straße_Hintersteinau_11)

(2) Dos essem Monika sin Rood.

Das ist-dem Monika sein Rad.

‘Das ist der Monika ihr Rad.’

(NHTH_13-17_Hessisch Lichtenau_Velmeden_1)

(3) Ich möggd gewess, obd ihr au Angst vor euerm Schullehrer hodd.

Ich möchte wissen, ob-2.Pl. ihr auch Angst vor eurem Schullehrer habt.

‘Ich möchte wissen, ob ihr auch Angst vor eurem Schullehrer habt.’

(OH_11-11_Flieden_Magdlos_4)

Archaismen aus den SyHD-Daten:

(4) Nee, danke. Ich well kenn Kaffee me. Ich honn noch saen.

Nein, danke. Ich will keinen Kaffee mehr. Ich habe noch sein.

‘Nein, danke. Ich will keinen Kaffee mehr. Ich habe noch welchen.’

(NH_a_8-16_Frankenau_Frankenau_7)

(5) Et jedere de gin gor net en de Kersch

Es gibt-ihrer, die gehen gar nicht in die Kirche

‘Es gibt welche, die gehen gar nicht in die Kirche.’

(MF_R-10_HG_Mendig_Bell_3)

(6) Zwii Bauern/zwo Fraane/zwaa Häiser

zwei-Mask.Pl. Bauern/zwei-Fem.Pl. Frauen/zwei-Neutr.Pl. Häuser

‘zwei Bauern/zwei Frauen/zwei Häuser’

(ZHNH_6-15_Biedenkopf_Engelbach_1)

(7) braucht noch ons e bissl Salz?

braucht noch eines ein bisschen Salz?

‘Braucht noch jemand Salz?’

(RF_b_7-3_Gorxheimertal_Unter-Flockenbach_6)

Generell wird der Dialektsyntax auch nachgesagt, dass sie zu Vereinfachungen neige und daher z.B. Parataxe statt Hypotaxe bevorzuge (Löffler 2003: 113). Auf der anderen Seite gibt es allerdings nicht wenige Phänomene, bei denen man den Eindruck der Redundanz hat, d.h., dass grammatische Merkmale doppelt oder gar mehrfach ausgedrückt werden. Traditionell hat man dies mit dem Streben nach Deutlichkeit und Nachdruck erklärt. So schreibt etwa Weise (1902: 75-76), einer der besten Kenner der Dialektsyntax seiner Zeit:

vor allem aber ist sein Streben auf Deutlichkeit gerichtet. [...] Die Verneinung wird nachdrücklich wiederholt, damit sie recht ins Gewicht fällt. In Angelys Fest der Handwerker erhält ein Geselle auf die Frage ‘Hat keener Schwamm?’ keine Antwort; als er dann aber sagt: ‘Hat den keener keenen Schwamm nich?’ findet er Gehör. [...] Auch die Fügewörter werden oft nachdrücklich verstärkt. Für das bloße indem heißt es indem daß, und desselben Zusatzes erfreuen sich ehe, seitdem, jemehr, damit u.a. Der Wesfall ist bis auf einzelne Reste ausgestorben. Daher hat Goethe wohl daran gethan, daß er die Worte Georgs im Götz: ‘ein braver Reiter und ein rechter Regen mangeln niemals eines Pfades’ 1773 geändert hat in ‘kommen überall durch’. Erst so ist der Ausdruck volkstümlich geworden. Statt des besitzanzeigenden Wesfalls tritt der durch das Fürwort sein oder ihr verstärkte Wemfall ein: dem Vater sein Garten = des Vaters Garten. Diesen Kunstgriff verwendet auch Schiller in Wallensteins Lager, um der Rede volkstümliche Färbung zu geben; denn er läßt den Wachtmeister sagen: ‘Auf der Fortuna ihrem Schiff’ (7,42) und ‘des Teufels sein Angesicht’ (11,79f.). Ähnlich verfahren Goethe, Bürger, Gellert u.a. Dichter.

In SyHD gibt es zahlreiche Phänomene dieser Art: Zu den sog. (und für die Forschung äußerst relevanten) Dopplungsphänomenen (vgl. Barbiers et al. 2008) gehören z.B. der possessive Dativ (vgl. 8), Vergleichskonstruktionen mit als wie (vgl. 9), die doppelte COMP-Besetzung bei Komplement- und Relativsätzen (vgl. 10, 11), die doppelte Negation (vgl. 12) sowie die Artikelsetzung bei Rufnamen (vgl. 13):

(8) enßen Borjemeister sinne Tochter

unsern Bürgermeister seine Tochter

‘die Tochter unseres Bürgermeisters’

(NH_b_10-17_Fritzlar_Lohne_5)

(9) De Susanne konn besser gekoch, als bee mei Tante

Die Susanne kann besser gekochen als wie meine Tante

‘Susanne kann besser kochen als meine Tante’

(OH_11-11_Neuhof_Hauswurz_2)

(10) Me gleebt je haut na mi, met wäi wink dess mer fräer ze friere woar.

Man glaubt ja heute nicht mehr, mit wie wenig dass man früher zufrieden war

‘Man glaubt ja heute nicht mehr, mit wie wenig man früher zufrieden war’

(ZHNH_8-14_Kirchhain_Anzefahr_2)

(11) s Geld, des wou ich vedien, is moi.

Das Geld, das wo ich verdiene, ist mein

‘Das Geld, das ich verdiene, gehört mir’

(RF_a_9-5_Bad König_Zell_3)

(12) früher hat do dafür kens kei geld gehot.

Früher hat da dafür keines kein Geld gehabt

‘Früher hatte dafür keiner Geld’

(OH_14-11_Ehrenberg_Wüstensachsen_2)

(13) Ower de Franz hotts Maria doch lejb.

Aber der Franz hat-das Maria doch lieb

‘Aber Franz Maria doch lieb’

(ZHMF_b_4-13_Breitscheid_Erdbach_2)

Warum gibt es überhaupt Variation?

Warum gibt es überhaupt Variation?

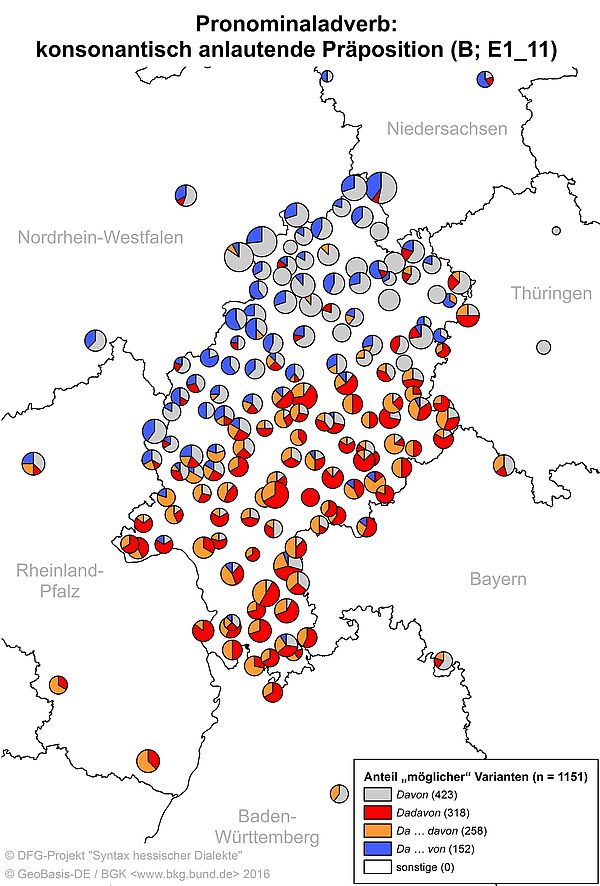

Variation wirkt auf den ersten Blick zunächst einmal sehr chaotisch: Es ist ziemlich verwirrend zu sehen, dass offenbar selbst in ein und demselben Ort unterschiedliche Varianten einer Konstruktion vorkommen. In einer SyHD-Aufgabe, in der überprüft werden sollte, ob und in welcher Form das Pronominaladverb davon getrennt werden kann (vgl. 9), zeigte sich, dass es im gesamten Untersuchungsgebiet lediglich einen einzigen Erhebungsort (nämlich das zentralhess. Büdingen_Vonhausen mit fünf Informant_innen) gab, in dem nur eine einzige Variante akzeptiert wurde, während in allen übrigen Orten jeweils mindestens zwei Varianten als möglich angekreuzt wurden. In einigen wenigen Orten wurden sogar alle vier Möglichkeiten akzeptiert (z.B. im zentralhess. Lollar_Ruttershausen oder im nordhess. Alsfeld_Eifa). Die genaue Verteilung der einzelnen Varianten kann der Karte in (14) entnommen werden (s. auch Fleischer 2017).

(14) Aufgabe E1_11: Pronominaladverb

Zufällig kommt ihr Freund Otto vorbei. Sie fragen ihn, ob er mitbekommen hat, dass die Nachbarn sich scheiden lassen. Er hat aber noch nichts davon gehört. Er sagt:

a) Dadavon weiß ich noch nichts!

b) Da weiß ich noch nichts davon!

c) Davon weiß ich noch nichts!

d) Da weiß ich noch nichts von!

Heterogenität (d.i. Variation), nicht Homogenität ist also der Normalfall, selbst in Bezug auf die Syntax (Weiß 2013) – und selbst in so kleinen Sprachgemeinschaften, wie sie die SyHD-Erhebungsorte darstellen. Variation ist aber auf keinen Fall willkürlich – was auch der Grund dafür war, warum sich die theoretische Syntax dafür zu interessieren begann. Die syntaktischen Varianten sind ja nicht einfach da und haben nichts miteinander zu tun, sondern sie sind zumindest zum überwiegenden Teil determiniert bzw. restringiert durch die Universalgrammatik (UG): Die syntaktischen Varianten stehen in einem Verhältnis zueinander, das durch die UG vorgegeben ist, und können aufeinander bezogen und voneinander abgeleitet werden. Die in dialektsyntaktischen Projekten erhobene, sehr kleinteilige Variation eignet sich daher bestens um zu erforschen, was überhaupt die minimalen Einheiten sprachlicher Variation sind (Weiß 2013). Die Unterschiede zwischen Sprachen wie Deutsch, Englisch, Italienisch oder Chinesisch sind dagegen viel zu grob, um Aufschluss über die maximale Kleinteiligkeit des sprachlichen Variationsraumes zu erlauben. Das Konzept der Mikrovariation, wie es Kayne (1996) vorgeschlagen hat, hat sich inzwischen als äußerst erfolgreiches Forschungsprogramm erwiesen (vgl. dazu Brandner 2012, Weiß 2013).

Dialekt als Spiegel der Sprachgeschichte

Dialekt als Spiegel der Sprachgeschichte

Doch Dialektsyntax ist nicht nur für Linguist_innen generativer Provenienz als Forschungsfeld geeignet. Auch Sprachwissenschaftler_innen, die generell an der Diachronie – dem historischen Werden sprachlicher Formen – interessiert sind, sollten sich besser mit Dialekten befassen, da Sprachwandel – sprachinterner wie auch externer, durch Sprachkontakt induzierter – sich (in früheren Zeiten) weitgehend auf dialektaler Ebene abgespielt hat (was die Junggrammatiker schon wussten, wie das eingangs angeführte Schleicher-Zitat beweist).

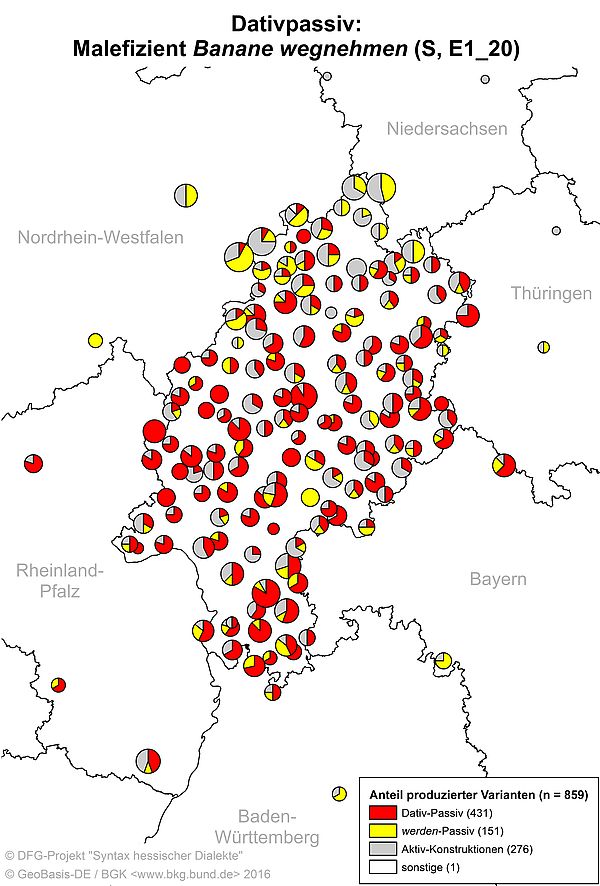

Dialekte spiegeln die Sprachgeschichte wider, d.h. in den Dialekten ist die Synchronie ein Abbild der Diachronie, denn die syntaktischen Varianten sind häufig unterschiedliche Stufen in der sprachgeschichtlichen Entwicklung einer Konstruktion – und diese lässt sich daher auch anhand der synchronen Variation rekonstruieren. Dies gilt zunächst bei rezentem Sprachwandel, der sozusagen vor unseren Augen stattfindet. Ein prägnantes Beispiel dafür ist das Dativpassiv (das sog. kriegen-Passiv):

Das Dativpassiv ist eine relativ junge Konstruktion im deutschsprachigen Raum […], die sich in den verschiedenen Teilarealen und dort in unterschiedlichem „vertikalen“ Ausmaß auf der Dialekt-Standard-Achse entwickelt hat. (Lenz 2017)

Beim Dativpassiv wird das indirekte Objekt des entsprechenden Aktivsatzes in die Subjektposition angehoben und als Auxiliar fungiert meistens kriegen (alternativ bekommen bzw. selten auch erhalten). Die regional unterschiedliche Akzeptanz des Dativpassivs bei diversen Vollverben (z.B. Verben des Gebens vs. des Wegnehmens) und/oder semantischen Rollen (Benefizient, Malefizient) erlaubt Aufschlüsse darüber, in welchen Schritten und in welcher regionaler Ausbreitung sich kriegen als Passivauxiliar grammatikalisiert hat (Lenz 2017). Eine Bildsequenz, in der dargestellt ist, wie einer Person eine Banane weggenommen wird, veranlasste viele Informant_innen, die Szene mit einem Dativpassiv wie in (16) zu beschreiben.

(16) He grejd d Banane obgenomme.

Er kriegt die Banane abgenommen

‘Ihm wird die Banane weg genommen’

(ZHNH_6-14_Dautphetal_Herzhausen_4)

Wenn das Dativpassiv mit Verben des Wegnehmens sowie Malefizienten möglich ist, kann man von einem hohen Grad an Grammatikalisierung des Passivauxiliars kriegen ausgehen (Lenz 2017). Die Karte in (17) präsentiert die Verteilung dafür im gesamten Dialektgebiet Hessens. Ihr kann entnommen werden, dass das Dativpassiv die mit Abstand beliebteste Variante darstellt. Man kann aber auch erkennen, dass die Grammatikalisierung im äußersten Norden noch nicht soweit fortgeschritten ist, da dort alternative Konstruktionen (Aktiv oder werden-Passiv) häufiger als das Dativpassivs evoziert wurden.

Doch nicht nur rezenter Sprachwandel lässt sich in der synchronen Variation nachweisen, sondern auch weiter zurückliegender Wandel. Da alte Varianten zwar neue „generieren” können, daraufhin aber nicht zwangsläufig verschwinden müssen, sondern mit den neuen zusammen weiter existieren können, stellt die synchrone Variation ein Abbild der Diachronie dar. In den letzten Jahren hat die Forschung, um nur ein Beispiel zu nennen, viele historische Entwicklungen beschrieben, die sich als Zyklus rekonstruieren lassen. Die Entstehung neuer Negationsausdrücke im sog. Jespersen-Zyklus ist seit Längerem bekannt, aber es gibt wesentlich mehr zyklische Entwicklungen (vgl. dazu generell van Gelderen 2011). Auch in den SyHD-Daten finden sich Reflexe zyklischer Entwicklungen: z.B. der Komparativzyklus (Jäger 2010) oder der Pronomenzyklus (Weiß 2015). Insgesamt bietet das in der SyHD-Datenbank enthaltene Material also einen reichen Schatz für die historische Syntax.

Die SyHD-Phänomene

Die SyHD-Phänomene

Das SyHD-Projekt setzte sich zum Ziel, erstmals und flächendeckend die Dialektsyntax des Deutschen am Beispiel eines gesamten Bundeslands (Hessen) in ihren Grundzügen zu erheben, systematisch zu erschließen und zu analysieren. Der erhobene Phänomenbereich deckt klassische dialektologische wie auch für die moderne Linguistik (Grammatikalisierungsforschung, Variationslinguistik, generative Syntax) relevante Phänomene ab. In direkter und indirekter Erhebung wurden den Informant_innen Aufgaben zu Verbal- und (Pro-)Nominalsyntax, zu Kongruenz, Wortstellung und Satzverknüpfung vorgelegt, um Daten zu insgesamt 28 Phänomenkomplexen zu gewinnen, die in SyHD-atlas ausführlich kommentiert und mit Sprachkarten illustriert sind. Darüber hinaus steht das Material jedem_r Forscher_in zur eigenen Nutzung (über SyHD-maps, -stats und -query) zur Verfügung, sodass damit auch anderen Fragestellungen als den bislang angedachten nachgegangen werden kann.

Literatur

- Abraham, W./Bayer, J. (Hrsg.) (1993): Dialektsyntax. Opladen.

- Axel, K./Weiß, H. (2011): Pro-drop in the History of German. From Old High German to the modern dialects. In: Gallmann, P./Wratil, M. (Hrsg.): Empty Pronouns. Berlin, New York, 21–51.

- Barbiers, S./Koeneman, O./Lekakou/van der Ham, M. (Hrsg.) (2008): Microvariation in Syntactic Doubling. Bingley.

- Bayer, J. (1984): COMP in Bavarian syntax. The Linguistic Review 3, 209–274.

- Bisang, W. (2004): Dialectology and Typology – An integrative perspective. In: Kortmann (2004): 11–45.

- Brandner, E. (2012): Syntactic Microvariation. Language and Linguistics Compass 6,2, 113–130.

- Fleischer, J. (2017): Pronominaladverb. In: SyHD-atlas. URL: www.syhd.info/apps/atlas/ [Zugriff: 14.6.2016].

- Gelderen, E. van (2011): The Linguistic Cycle: Language Change and the Language Faculty. Oxford: Oxford University Press.

- Grewendorf, G./Weiß, H. (Hrsg.) (2014): Bavarian Syntax. Contributions to the theory of syntax. Amsterdam, Philadelphia.

- Hodler, W. (1969): Berndeutsche Syntax. Bern.

- Jäger, A. (2010): Der Komparativzyklus und die Position der Vergleichspartikeln. Linguistische Berichte 224, 467–493.

- Kayne, R. (1996): Microparametric Syntax: Some Introductory Remarks. In: J. Black/Motapanyane, V. (Hrsg.): Microparametric Syntax and Dialect Variation. Amsterdam, IX-XVIII.

- Kortmann, B. (Hrsg.) (2004): Dialectology meets Typology. Berlin, New York.

- Lenz, A.N. (2017): "Dativpassiv" (kriegen-Passiv). In: SyHD-atlas. URL: www.syhd.info/apps/atlas/ [Zugriff: 13.6.2016].

- Löffler, H. (2003): (2003). Dialektologie. Eine Einführung. Tübingen.

- Patocka, Franz (1997): Satzgliedbestimmung in den bairischen Dialekten Österreichs. Franfurt a.M. et al.

- Penner, Z. (Hrsg.) (1995): Issues in Swiss German Syntax. Bern et al.

- Reis, Hans (1891): Beiträge zur Syntax der Mainzer Mundart. Mainz.

- Reis, Hans (1894): Syntaktische studien im anschluss an die mundart von Mainz. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 18: 475–510.

- Schiepek, Josef (1899-1908): Der Satzbau der Egerländer Mundart. 2 Teile. Prag.

- Schleicher, A. (1860): Die deutsche Sprache. Stuttgart.

- Staedele, A. (1927): Syntax der Mundart von Stahringen. Lahr i.Br.

- Weise, O. (1900): Syntax der Altenburger Mundart. Leipzig.

- Weise, O. (1902): Unsere Muttersprache, ihr Werden und ihr Wesen. Leipzig und Berlin.

- Weiß, H. (1998): Syntax des Bairischen. Studien zur Grammatik einer natürlichen Sprache. Tübingen.

- Weiß, H. (2001): „On Two Types of Natural Languages. Some Consequences for Linguistics“. Theoretical Linguistics 27,1: 87–103.

- Weiß, H. (2004): A Question of Relevance. Some Remarks on Standard Languages. In: Penke, M./Rosenbach, A. (Hrsg.): What counts as evidence in linguistics? The case of innateness. Studies in Language 28,3: 648–674, 680f. [Author’s response].

- Weiß, H. (2005a): Inflected Complementizers in Continental West Germanic Dialects. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 72,2, 148–166.

- Weiß, H. (2005b): Von den vier Lebensaltern einer Standardsprache. Zur Rolle von Spracherwerb und Medialität. Deutsche Sprache 33,4: 289–307.

- Weiß, H. (2008): The possessor that appears twice? Variation, structure and function of possessive doubling in German. In: Barbiers, S. et al. (Hrsg.): Microvariation in Syntactic Doubling. Bingley, 381–401.

- Weiß, H. (2013): UG und syntaktische (Mikro-)Variation. In: Abraham, W./Leiss E. (Hrsg.): Dialektologie in neuem Gewand. Zu Mikro-/Varietätenlinguistik, Sprachenvergleich und Universalgrammatik. Sonderheft Linguistische Berichte, 173–207.

- Weiß, H. (2015): When the subject follows the object. On a curiosity in the syntax of personal pronouns in some German dialects. In: Journal of Comparative Germanic Linguistics 18,1: 65–92.

- Werlen, I. (1994): Neuere Fragestellungen in der Erforschung der Syntax deutscher Dialekte. In: Mattheier, K./Wiesinger, P. (Hgg.): Dialektologie des Deutschen. Forschungsstand und Entwicklungstendenzen. Tübingen, 49–75.